오포 105를 들여 놓게 됨에 따라 그 동안 관심을 갖지 않았던 블루레이 소프트 시장에 관심을 갖게 되고 소프트도 장만하게 되는데 DVD 시절에도 있었던 해외판 구매, 한정판 구매, 스틸북 등 특별한 패키지 구매 등의 매니아적 행동들이 블루레이로 와서 국내 시장과 애호가 층이 더 좁아진 때문인지 더 많이 눈에 띄더군요.

본편 영화만 달랑 관람하고 부가영상 따위는 거들떠보지 않는 스타일은 아니지만 모든 영화를 본편, 코멘터리, 부가영상을 섭렵하는 스타일도 아닙니다. 어떤 영화는 그 영화에 대한 감독이나 배우의 생각 따위는 알고 싶지도 않고, 어떻게 찍었는지는 더욱 알고 싶지 않은 경우도 있습니다. 솔직히 어떤 영화에 대해 더 많은 정보를 필요로 하는 경우가 아주 많지는 않습니다.

그럼에도 DVD 시절부터 본편 달랑 1장짜리 버전과 부가영상이 많이든 2~4장 짜리 특별판이 있는 경우 좀 비용이 들더라도 후자를 선택 했는데 이건 그 패키지의 뽀대 보다는 내용에 대한 취향이었습니다. 기왕이면 디지팩이 그럴 듯 해 보여 좋았지만 특별히 스틸북이나 디지팩이라고 내용이 같은데 비싼 돈 주고 구입하거나 하지는 않았습니다. 그냥 패키지 좋은 경우, 내용도 더 많이 들어 있으니 그리 된 것이지요.

아울러 국내 정발 되는 영화 섭렵하기도 힘든 와중에 아무리 꼭 보고 싶은 영화라 해도 해외 구매할 마음은 거의 없었고, 더구나 패키지가 좋게 나왔다고 해외판을 중복 구입하는 일은 없었습니다. DVD 플레이어의 코드프리도 하지 않고 써왔습니다. 음악 DVD의 경우는 코드가 없었으니 더욱 문제될 일은 없었죠. 오페라를 영어 자막으로 감상하는 것도 짜증나는데 영화까지 영문자막 띄어 놓고 보고픈 마음도 없었구요 영화에 따라서는 더빙이 좋다면 일반영화도 더빙판이 더 장점이 많을 수도 있다고 생각합니다.

사실 영화의 경우 제가 원하는 시점에 감상 할 수 있는 영구적인 권리만 제가 주어진다면 어떤 패키지로 담아도 그리 서운하지 않을 것 같습니다. 정보가 제 집에 있건 외부 서버에 있건 문제가 되지 않기에 “외형”은 거의 중요치 않죠. 아무래도 물리적인 소유감이 있는 쪽이 없는 쪽 보다 좋으니 데이터의 형식으로 사용권을 구매하면 우편으로 앞면은 영화의 포스터, 뒷면에는 크레딧 정도 적힌 카드 한 장 보내주면 바인더에 철해서 보관하고 좋을 것 같기도 합니다. 또는 이 카드를 구매하고 즉석복권 처럼 가려진 곳을 긁어내면 온라인 접속코드를 알려주는 것도 물리적 구매 욕구를 충족하는 하나의 방법일 수도 있겠습니다. 한번 제 계정에 등록하면 카드가 없어져도 늘 볼 수 있고, 한번 등록 후에는 같은 번호로 다른 계정으로의 등록은 못하게 하면 이런 저런 문제도 없겠구요.

이렇게 영화에 대해서는 물리적 소유에 대한 미련이 별로 없는데, 음반이나 책에 대해서는 좀 다릅니다. 우선 전자책은 그 편리성이 눈의 피로도를 포함해서 종이책을 따라 오더라도 아주 특별한 상황이 오지 않는 한 종이책을 선호할 것입니다. 음반도 비슷하죠. 앞서 이야기한 카드 하나 구매하는 방식으로 음반 구매가 바뀐다면 아주 섭섭할 것 같네요. 음반의 경우는 일반적인 박스보다 오리지널 자켓을 훨씬 더 선호하기도 합니다. 패키지에도 민감한 편이고, 음반에 담긴 내용이 같더라도 좀 더 럭셔리한 패키지를 좋아합니다.

영화와 음악에 대한 제 취향이 왜 이렇게 갈리는 것일까요?

그 각각의 취미를 향유했던 방법이 다르기 때문 아닐까 생각합니다. 음악은 다른 글에서 이미 언급했지만 ‘본격적’으로 음악을 듣기 시작한 시점부터 음반을 구입해서 들었습니다. 그 이외에 다른 방법은 없었던 것이죠. 따라서 음악은 늘 LP 또는 CD라는 물리적 매체에 담겨져 있었고 제게 물리적 매체와 음악은 분리될 수 없는 것이었습니다. 더구나 LP의 자켓은 매우 크고 아름다웠으며 LP의 회전 자체가 주는 시각적 아름다움도 있었죠. (시각적 아름다움이 없었다면 턴테이블의 커버가 투명하지는 않을 것입니다) 음악 자체는 시각적 정보를 제공하지는 않지만 사람은 늘 시각적 정보를 갈구하기에 저는 음악을 들으며 자켓의 사진이나 그림을 하염없이 보거나 불꺼진 거실에서 빛나는 앰프의 불빛을 보면서 음악을 공감각적으로 인지했고 때문에 이런 시각적 이미지는 음악과 함께 제 기억에 체화될 수 밖에 없었던 것입니다.

반면 영화는 달랐습니다. 영화를 접하는 방법은 영화관에서 보거나 TV에서 방송해주는 것을 보아야 했습니다. 남는 것은 팜플릿, 영화표 뿐이죠. TV의 경우는 그나마도 없었구요. 그리고 제법 어린 시절 흔히 ‘비디오’나 ‘VTR’로 불리던 VCR이 대다수 가정에 보급되기 이전부터 VCR로 영화를 접할 수 있었지만 그 당시 영화를 보는 방법은 불법으로 영화가 녹화된 테이프를 역시 불법으로 공테이프에 영화를 녹화한 것들이 쌓여있는 대여점에 가져가 약간의 수수료를 주고 맞교환 하는 방법이 전부였습니다. 아니면 TV에서 해주는 영화를 녹화하는 방법이었죠. 공테이프 가격도 상당했던 시절이라 일반적인 120분짜리 테이프를 SLP모드로 놓고 세배나 때로는 6배 정도 뻥튀기해 사용했습니다. 물론 화질의 저하가 뒤따랐지만 당시 대다수 국민들의 영화감상 풍조에 화질이나 음질 따위는 아무런 고려 대상이 아니었습니다.

이후 우연히 LD에서 복사한 <레이더스>를 보고 그야말로 경악을 했습니다. 그나마 LD를 복사한 원판에서 몇 번의 재복사를 거친 것이었겠지만 불법 복사한 영화도 이렇게 화질과 음질이 좋을 수 있다는 것에 놀랐죠. 자막도 없었지만 수십 번을 봤을 겁니다. 아울러 존 윌리암스의 음악이 너무 좋아서 VCR에서 RCA단자로 카세트로 음성을 출력해 부분 부분 사운드 트랙을 자체적으로 녹음해서 듣기도 했습니다.

나중에는 정품 테이프들이 발매되고 VCR도 가정의 필수품으로 보급 되었으며 대여점들이 늘어나게 되어 집에서 보는 영화는 대여점에서 빌려 보는 것으로 정착되어갔습니다. 애초부터 대여를 목적으로 테이프들을 제작했기 때문인지 케이스부터 그리 소유욕을 일으키지 않았고 원천 기술상 CD는 물론 LP와 비교해서도 내구성이 떨어지고 화질 열화가 지속적으로 이루어지는 테이프를 소장할 필요도 없었죠. 아울러 실연과 오디오에서 재현되는 음악의 간극에 비교해서 극장과 VCR의 간극은 너무 컷습니다.

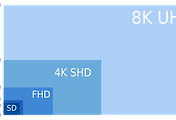

그러다 DVD가 보급되기 시작했고, 38인치 CRT TV로 보기에 그 화질은 예전 ‘비디오’와 비교해서 엄청난 발전이 있었습니다. 특히나 음질에 있어서는 멀티채널이 아니더라도 VCR은 상대가 될 수 없었죠. CD정도는 아니지만 그래도 보관만 잘하면 반영구적일 수 있는 보존성도 인상적이었죠. 하지만 이미 이때는 영화는 그냥 소프트만 보고 그 것을 담는 매체는 그야말로 그릇이외에 아무것도 아니라는 생각이 몸에 체화 된 뒤였습니다. 따라서 제법 많은 양의 DVD를 보유하고 있지만 그건 언제건 그 영화를 제가 볼 수 있다는 의미지 외형적 소유의 의미가 아니었죠. 더구나 DVD는 규모는 고사하고 해상도에서도 영화의 ‘모든 것’을 보여주지는 못하죠. 이제 블루레이는 상당수의 경우 일반적인 영화의 규격을 얼추 커버하니 영화의 종류에 따라서는 차세대 미디어가 나온다 해도 메리트가 (사실상) 없는 단계가 되었습니다. 즉, 4K 따위는 그냥 리마스터링 열심히 했다는 ‘마케팅적’ 의미 이외에 아무것도 아닌 영화들이 아직까지는 대부분이라는 것이죠. 물론 앞으로는 소스 자체가 4K인 영화들, 더 엄청난 영화들이 나올 것이고 그를 지원하는 매체들이 나오겠지만 사람 살아가는 공간의 문제를 마주할 때 과연 4K 이상의 영상이 실용적일 수 있는가는 의문이겠습니다. (SF에 나오는 벽면 자체가 디스플레이가 되는 시대가 온다면 좀 달라지겠죠.)

결론적으로 영화를 소유할 수 없던 시절에 영화 감상을 시작한 입장에서 늘 영화는 ‘소프트’라는 것이 체화된 반면 음악은 시작부터 ‘매체의 소유’로 시작했기 때문에 매체와 따로 놓고는 생각할 수 없게 된 것이 아닌가 생각됩니다.

'영화 이야기' 카테고리의 다른 글

| [영화]UHD TV와 관련한 데자뷰 (8) | 2014.03.17 |

|---|---|

| 나는 왜 불법 다운로더들을 싫어하는가 ㅡ 그건 니들이 범죄자라서가 아니야 (7) | 2014.02.25 |

| [영화]영화 이야기 - 영화와 관련된 몇가지 추억들 (0) | 2013.11.19 |

| [영화]체인질링(changeling) (0) | 2013.10.21 |

| [영화]블레이드 러너 또는 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가 (1) | 2013.09.24 |

댓글